Al principio, ir a Barranquitas era como entrar en el mundo de MadMax. El calor, el polvo, la precariedad, la sensación de estar en un lugar donde todo puede fallar. Pero con el tiempo, algo cambió. Tal vez fue aceptar mi misión: ayudar e inspirar. Tal vez fue descubrir que en Barranquitas soy más yo. Más ayudador. Más humano.

En este pueblo del Zulia, el tiempo no se mide en relojes, sino en faenas. El ritmo lo marca el lago, la luna, el calor, y sobre todo, la veda. Cuando el lago se silencia, el pueblo escucha. Las redes se recogen, los motores se apagan, y la comunidad se repliega hacia sí misma. Es en ese silencio donde Barranquitas se revela: en sus costumbres, en sus gestos, en su resistencia.

Los días comienzan antes del sol. Los cangrejeros salen a las cinco de la mañana y regresan al final de la tarde. Los que pescan camarón se levantan a las dos o tres de la madrugada, vuelven entre las ocho y nueve de la mañana, y repiten la jornada al caer la tarde, regresando entre las nueve y diez de la noche. Los pescadores de pescado se van los lunes en la mañana y no regresan sino hasta el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana. Estos horarios extremos no solo agotan el cuerpo. También desgastan la mente. La falta de sueño, el estrés constante, la presión de llevar comida a casa, moldean el carácter de los hombres del pueblo. En ese entorno, ser duro es la regla. La interacción entre hombres ocurre en la faena, en el esfuerzo compartido. La ternura, aunque existe, suele esconderse detrás del cansancio y la costumbre.

La veda no es solo una pausa. Es un tiempo de miedo. Las familias se preparan durante los meses de actividad, guardando comida, haciendo reservas, esperando que alcance. Pero no siempre alcanza. La veda es signo de hambre, de angustia para las madres, de prueba para todos. En esos meses, la incertidumbre se instala en los hogares. Las mujeres, que ya sostienen el día a día, deben redoblar esfuerzos. Cuidan a los niños, cocinan, limpian, oran. Pero también cargan con el peso emocional de la espera, del silencio, de la preocupación. Y aunque muchas han crecido creyendo que su lugar está en la cocina, en la crianza, en la iglesia, hay mujeres que han roto ese molde. Mujeres que estudian, que trabajan, que pescan, que llevan comida a sus casas. Mujeres que se han convertido en heroínas, bañando pacientes, curando escaras, viendo la necesidad de sus prójimos y respondiendo con acción.

En Barranquitas, la rutina tiene sabor a arepa, a café colado en tela, a pescado frito cuando no hay veda. Las mujeres cocinan con lo que hay, y lo que hay se comparte. La religión convive con la medicina natural, y los rezos se mezclan con infusiones de hojas recogidas en el monte. Las fiestas son sencillas, pero profundas. Un cumpleaños puede ser una celebración colectiva, y un duelo, un abrazo extendido por días. Los niños juegan en la tierra, los jóvenes se sientan en las esquinas a conversar, y los mayores cuentan historias que mezclan memoria con leyenda. El calor es intenso, y si te maquillas mucho, el día te derrite hasta la cara. Aquí no hay espacio para las apariencias. La vida se vive como es.

En medio de esta cotidianidad, incluso la salud se vive con urgencia. Conseguir medicamentos como la quetiapina no requiere prescripción médica. En las tiendas del pueblo se vende como cualquier otro producto. Es una realidad que habla de la informalidad, pero también de la necesidad.

Profundamente orgullosos

Barranquitas es un pueblo que se mira con honestidad. Su gente es crítica consigo misma, pero también profundamente orgullosa. La solidaridad es una marca que muchos reconocen. Hay historias de personas que han cruzado el Darién, el Río Bravo, el México peligroso, esperando a otros barranquiteros. Ninguna calamidad parece grande para ellos. Una selva no es nada. Desde afuera, se suele juzgar con rapidez. Se habla de hogares rotos, de violencia para enseñar o restringir, sin entender que a veces es lo único que han visto. Pero un hombre que se levanta a horarios extremos, que se enfrenta al sol, a las tormentas, a las trombas marinas, y que aún así es conocido por su generosidad, por cruzar un continente para llevar comida a su hogar, tiene valores profundos. Solo necesitan ser dirigidos, reconocidos, acompañados.

Recuerdo que cuando empezamos a hacer amigos en el pueblo, todos esperaban el bus porque ya sabían que íbamos. Nunca olvidaré a Franklin Soto, uno de los tres hermanos que viajó al Vaticano a conocer al Papa. Cada vez que sabía que íbamos al pueblo, nos esperaba en la entrada para darnos un abrazo, para cargar sillas, bolsas de comida, medicinas, para sonreír. Él es el ejemplo perfecto de la solidaridad de Barranquitas, de lo que he aprendido allí.

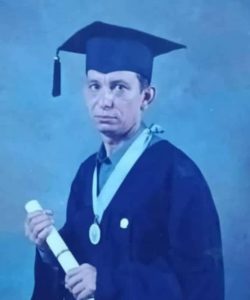

Creo que la tarea de Factor H es mostrar que hay otras formas de vivir, de crecer, de volverse mujer, de volverse hombre. Que estudiar vuelva a ser importante. Que se rompa con la tradición de que la única forma de prosperar es ser pescador, casero o dueño de playa. Así como yo, que soy de Caracas, pude ver la capital, viajar a Europa, trabajar con gente de otros países, también los niños, padres, abuelos y tíos de Barranquitas pueden ver el valor del estudio, de abrir la mente, de conocer. No es solo ir al colegio, pasar las materias y graduarse. Es entender el poder del conocimiento real, el que rompe con el poder de quienes quieren manipular, quienes nos quieren limitados. Y esto no es una crítica a la vida del pescador. Es una reflexión sobre la responsabilidad de quienes hemos sido más afortunados. Incluso yo, que estoy en otro estado, pero en el mismo país.

Que te llamen "Barrranquitero"

Ya los amigos bromean con que soy todo un barranquitero. Al principio era solo una broma. Ahora es en serio. Porque me doy cuenta de que no es un honor para ellos llamarme así. Es un honor para mí, ser llamado barranquitero.

And now, I move to the rhythm of the veda.